| Кафедра Рационального Природопользования |

| Географический факультет |

| Телефон | |

|---|---|

|

8 (495) 939-39-92 8 (499) 678 02 22 |

ecologmsu@gmail.com |

О кафедреС середины XX века в работах ведущих отечественных географов, экономистов, биологов формируются представления о рациональном природопользовании (РПП), как гармоничном развитии общества и природы. Этому вопросу уделяли внимание Д.Л. Арманд, В.А. Анучин, Ю.К. Ефремов, Ю.Н. Куражсковский, С.Г. Струмилин, Т.С. Хачатуров, Н.Ф. Реймерс, Ф.Р. Штильмарк и др. При этом концепция РПП создавалась как крупное междисциплинарное направление исследований, посвященное изучению взаимодействия общества и природы, важная роль в котором отводилась смежным с географией отраслям знания. Идеология РПП, отражавшая преемственность классических идей М.В. Ломоносова и В.И. Вернадского, была воспринята не только в научных кругах. Она достаточно быстро проникла в сферу государственного управления, а присущая ей терминология и принципиальные идеи, начиная с 1970-х годов, широко использовались в нормативных документах директивных органов страны. Ответом на требования времени и отражением процессов развития всей географической науки и прежде всего – становления отечественной концепции РПП – стало создание в 1987 году кафедры рационального природопользования на географическом факультете МГУ. Школа РПП, опираясь на базовые научные концепции географии и исходно сформировавшись как комплексная наука, на сегодняшний день имеет четко ориентированную прикладную направленность. Основные направления современных научных исследований кафедры связаны с комплексным географическим анализом механизмов функционирования сложной системы «природа – население – хозяйство», анализом связей и процессов в этой системе в целях их оптимизации. Профессиональное образование студентов и магистрантов по направлению «Экология и природопользование» в последние десятилетия развивается как одно из приоритетных в высшей школе. Это обусловлено современными процессами экологизации общества и необходимостью реализации идей устойчивого развития. Кафедра РПП выпускает специалистов в таких востребованных сегодня областях, как экологический менеджмент, ландшафтное планирование, экологический мониторинг. Особое внимание уделяется подготовке специалистов, которые могли бы руководить такой многогранной и сложной деятельностью, как экологическая экспертиза и аудит. Выпускники кафедры трудятся в федеральных министерствах и ведомствах, ведущих российских и зарубежных научных институтах и ВУЗах, частных исследовательских структурах. В 1983 году в учебный план географического факультета была включена специализация «Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы» и проведен первый набор студентов. Учебный план разработали В.Г. Коноваленко и Т.М. Красовская под руководством А.П. Капицы. К названию "Кафедра общей физической географии, географии плейстоцена, палеогеографии" добавили "и рационального природопользования".

В.Г. Коноваленко Г.И. Лазуков Л.Г. Бондарев В 1984 году была проведена комплексная полевая учебная практика "По меридиану от Москвы до Каспия" на автобусе. С 1985 года учебная практика II курса по природопользованию стала проводиться на Хибинской учебно-научной станции. Позже она была дополнена практиками в Московской области и В Крыму. В 1987 году в результате реорганизации кафедры одна ее часть была присоединена к кафедре геоморфологии, а другая часть получила официальное название «Кафедра рационального природопользования». С этого же года кафедра стала принимать для обучения аспирантов по специальности «11.00.11 – охрана природы и рациональное использование природных ресурсов».

К.В. Зворыкин И.И. Невяжский М.В. Муратова Бессменным руководителем кафедры РПП вплоть до своей кончины в 2011 годы являлся А.П.Капица. Помимо него, в штат вновь образованной кафедры РПП в 1987 году вошли: профессор Г.И. Лазуков, доценты В.Г. Коноваленко (зам. зав. кафедрой) и Л.Г. Бондарев, старшие научные сотрудники А.В. Евсеев, С.В. Киселев, Т.М. Красовская, М.В. Муратова, И.А.Суетова, младшие научные сотрудники О.В. Денисенко и Т.Ю. Зенгина. Чуть позже в состав кафедры вошла Гидрохимическая лаборатория (в.н.с. И.Т. Гаврилов, с.н.с. С.Г. Тушинский).

Т.М. Красовская И.Т. Гаврилов А.В. Евсеев Особая роль в формировании концепции РПП принадлежит И.И. Невяжскому. Он плодотворно занимался территориальными аспектами организации РПП, развил концепцию об этносоциальных природохозяйственных системах. Труды И.И. Невяжского обосновывают роль традиционного природопользования в формировании географической среды и выходят на идеологию создания геоинформационных систем природопользования.

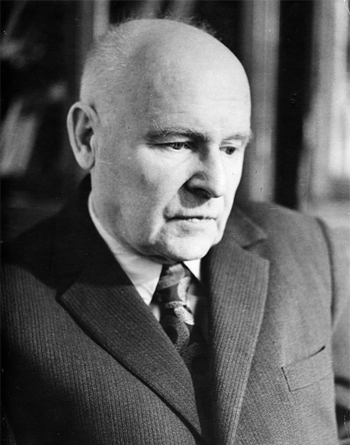

Декан географического факультета А.М. Рябчиков поздравляет А.П. Капицу с признанием кафедры лучшей на факультете. Конец 70-х годов КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ МАРКОВ

Идея создания кафедры природопользования, интегрирующей подходы физической и экономической географии в рамках единой географической науки, принадлежит академику К.К. Маркову. Действительный член АН СССР Константин Константинович Марков (1905-1980) – советский географ, геоморфолог и океанолог. В 30-е годы работал в Ленинградском университете, участвовал в исследованиях Геологического института и Института географии АН СССР. С 1940 года - профессор, с 1946 года - заведующий кафедрой палеогеографии географического факультета МГУ (ныне — общей физической географии и палеогеографии), в 1945—55 годах - декан географического факультета МГУ. Участвовал в экспедициях в Карелию, на Памир и Тянь-Шань, во многие районы Европейской части СССР, на остров Врангеля, Кольский полуостров, Кавказ, в Западную и Восточную Сибирь, в Антарктиду. Диапазон научных интересов К.К. Маркова был чрезвычайно широк: палеогеография плейстоцена, проблемы общей физической географии, геоморфология, география Мирового океана, новейшие отложения и методы их изучения, коэволюция человека и природы в плейстоцене, геоэкологические проблемы прошлого и др. Исследуя закономерности развития географии как науки, К.К. Марков в своих трудах писал о единстве физической и экономической географии, отмечая, что идея единства позволяет адекватно оценить пространственно-временные закономерности развития сложных территориальных природо-хозяйственных систем. Путь к единству географии он видел в развитии концепции природопользования именно в рамках географической науки. Эти взгляды К.К. Маркова стали откликом на процеес чрезмерной дифференциации географической науки, стимулированной научно-технической революцией середины ХХ века. Принципиальными идеями К.К. Маркова, имеющими важное значение для дальнейшего развития теории природопользования, были положения об историзме современной географической оболочки и необходимости развития комплексных методов географических исследований, вбирающих в себя и достижения смежных наук. Сформировать новую кафедру К.К. Марков решил на базе созданной им ранее кафедры общей физической географии и палеогеографии. В 1978 году он пригласил члена-корреспондента АН СССР А.П. Капицу для руководства кафедрой и развития нового научного направления. АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ КАПИЦА

Андрей Петрович Капица (1931 – 2011) - выдающийся ученый в области физической географии, геоморфологии и гляциологии, специалист в области рационального природопользования и географического прогноза. Многие годы он посвятил изучению Антарктиды, участвовал в четырех Советских Антарктических экспедициях. Среди достижений А.П. Капицы – обоснование фундаментальной теории строения ледникового покрова Антарктиды, закономерностей динамики движения льда и распределения температур в толще ледника, создание карты подледного рельефа Антарктиды. Именно Андреем Петровичем была высказана гипотеза о существовании подледных пресных озер, доказательства которой были получены в 1964 году при сейсмическом зондировании ледника на станции Восток. А.П. Капица внес большой вклад в создание Атласа Антарктиды, за что ему была присуждена Государственная премия СССР. С 1966 по 1970 гг. А.П. Капица являлся деканом географического факультета МГУ. Также в 1967-1969 гг. он возглавлял Восточно-Африканскую комплексную экспедицию по изучению рифтовых зон Африки. Однако решающее значение в выборе кандидатуры на должность заведующего кафедрой РПП сыграли работы А.П. Капицы, проведенные совместно с профессором Ю.Г. Симоновым по географическому прогнозу, и его многогранная деятельность по изучению Дальнего Востока, где в 1970-1978 гг. он работал председателем Президиума Дальневосточного научного центра АН СССР и директором Тихоокеанского института географии. Его работы тех лет посвящены развитию теории и практики географического прогноза и фактически связаны со становлением географической концепции природопользования. В 1978 году А.П. Капица сменил К.К. Маркова на посту заведующего кафедрой общей физической географии и палеогеографии. Начиная с этого момента, одним из основных направлений в научных исследованиях кафедры стало изучение многочисленных аспектов рационализации природопользования и преобразования географической среды в процессе развития общественного производства. Лаборатория оптимизации землепользования В 1963 году на географическом факультете была создана Межкафедральная лаборатория земельных фондов, основателем и бессменным руководителем (до 1989 года) которой был д.г.н. К.В. Зворыкин. Под руководством К.В.Зворыкина и д.г.н. А.Н. Ракитникова была разработана географическая концепция изучения и экономической оценки земель. В ее создании и практической реализации участвовали многие специалисты Лаборатории и Комплексной Нечерноземной экспедиции (П.Н. Лебедев, В.А. Углов, А.Е. Осетров, В.И. Задорожный, И.А. Саурова, Я.А. Маркус, Л.И. Горбунова, Л.И. Раковецкая, Т.Г.Божьева, Г.Д. Мухин и др.). В 1988 году Лаборатория вошла в состав кафедры РПП, а с 1989 г. ее возглавил д.г.н. С.Г. Покровский. Под его руководством получило развитие изучение других видов землепользования и природопользования в целом. Наиболее значимыми результатами исследований Лаборатории являются: карта «Сельскохозяйственное использование земель Нечерноземной зоны РСФСР» под ред. А.Н. Ракитникова (1984); монографии «Агроприродное и сельскохозяйственное районирование Нечерноземной зоны РСФСР» (1987), «Агроресурсы и производительность сельского хозяйства Нечерноземья» (1992), учебное пособие «Географические проблемы современного землепользования» (2003). В 2004 году Лабораторию возглавил д.г.н. А.В. Евсеев. В настоящее время ее сотрудники разрабатывают следующие научные направления:

Лаборатория общей физической географии Лаборатория была создана академиком К.К. Марковым как структурное подразделение кафедры общей физической географии и палеогеографии и занималась проблемами общего землеведения и физической географии. В 1987 году, после образования кафедры РПП, она стала ее первой научной структурой. Возглавил Лабораторию член-корреспондент РАН А.П. Капица. В ее составе работали Т.М. Красовская, М.В. Муратова, А.В. Евсеев, Т.А. Воробьева, С.В. Киселев, О.В. Денисенко, Т.Ю. Зенгина, И.А. Суетова. Лаборатория занималась проблемами географии океана и истории природопользования, моделированием глобальных климатических процессов, изучением состояния природной среды Арктики. Под руководством А.П. Капицы была разработана теория природного образования озоновой Антарктической аномалии, доказана неправомерность «фреоновой» теории разрушения озонового слоя Земли, разработаны научные основы современного природопользования на севере России и устойчивого развития геосистем циркумполярных территорий. В настоящее время Лаборатория основное внимание уделяет разработке теоретических основ регионального природопользования, ландшафтного планирования, создания региональных экологических ГИС для обеспечения экологической безопасности населения, научно-обоснованных показателей экологического нормирования и мониторинга состояния экосистем в условиях промышленного освоения с использованием методов дистанционного зондирования и биоиндикации и др.

Лаборатория мониторинга водных экосистем Лаборатория мониторинга водных систем кафедры рационального природопользования (РПП) географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова берет свое начало с организации в 1970-х годах межфакультетской лаборатории изучения взаимодействия поверхностных и подземных вод, которая была образована совместно географическим и геологическим факультетами. Во второй половине 80-х годов лаборатория была реорганизована и вошла в состав кафедры физической географии и палеогеографии географического факультета в качестве лаборатории мониторинга водных систем под руководством д.г.н., профессора Игоря Трифоновича Гаврилова. С 1987 года лаборатория входит в состав кафедры РПП. После 1991 г. лабораторией руководил к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник Анатолий Всеволодович Краснушкин. В настоящее время лабораторией руководит старший научный сотрудник Ольга Михайловна Горшкова. Лаборатория поддерживает учебные курсы "Методы лабораторных и полевых исследований" и "Загрязняющие вещества и их свойства" и работы научных групп кафедры РПП «Комплексный анализ природопользования Байкальской природной территории» (руководитель профессор Михаил Викторович Слипенчук), « Методы диагностики состояния компонентов окружающей среды» (руководитель с.н.с. О.М. Горшкова) и др. В ней работает студенческий практикум, в котором ежегодно проходят обучение студенты 2 и 3 курсов кафедры и слушатели отделения дополнительного образования географического факультета. Также в лаборатории студенты, магистранты, аспиранты, стажеры и сотрудники кафедры РПП выполняют эколого-аналитические работы, необходимые для написания курсовых, дипломных, диссертационных и других аттестационных и научно-исследовательских работ. В летний период сотрудники лаборатории под руководством доцента Данилы Дмитриевича Бадюкова проводят практику на Красновидовской УНБ Географического факультета МГУ, технически поддерживают другие практики студентов и работу НСО, обрабатывают привезенные из экспедиций студентами, аспирантами и преподавателями пробы воды и почв. В лаборатории проводят исследования качества воды различными методами количественного химического анализа. Цель: диагностика качества и возможного загрязнения различных водных объектов. Объектом исследования является: питьевая и природная вода. Это – питьевая вода из централизованного водопровода, скважин и колодцев, воды в бассейнах, водохранилищах, реках и озерах, сточные воды, воды морей и океанов. В лаборатории имеются современные приборы: спектрофотометры, флуориметры, полный набор ионоселективных электродов для анализа воды и иономеры, кондуктометры, зонд, кислородомеры и др. Техническая база лаборатории даёт возможность провести:

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Географический факультет, Кафедра рационального природопользования _____________________ Lomonosov Moscow State University Faculty of Geography Department of Environmental Management ____________________

119991, Москва, ГЗ МГУ, 17 этаж, 1701

тел.: 8 (495) 939-39-92 8 (495) 939-37-89 8 (495) 939-21-53

email: ecologmsu@gmail.com

Кафедра РПП проводит научные исследования в тесном контакте с ведущими научными учреждениями России. Среди них:

Ведущие сотрудники кафедры РПП активно участвуют в работе экологических и экспертных советов многих государственных и общественных организаций. Заведующий кафедрой РПП профессор М.В. Слипенчук является заместителем Председателя комитета Государственной Думы РФ по природным ресурсам, природопользованию и экологии. В качестве экспертов сотрудники кафедры входят в общественные экологические и экспертные советы Комитета Государственной думы РФ по природным ресурсам, природопользованию и экологии, Министерства природы РФ, Общественной палаты РФ, Московской городской думы, Департамента природопользования и охраны природы правительства Москвы. Также ведется активное сотрудничество с природоохранительной комиссией Русского географического общества, Центральным советом Всероссийского общества охраны природы, Российским национальным центром опеки наследия, представительством WWF в РФ. Основными направлениями деятельности являются обсуждение и разработка предложений по совершенствованию экологического законодательства, участие в организации и работе круглых столов, общественных слушаниях по экологическим проблемам природопользования, экологических экспертизах законов и проектов хозяйственного освоения территорий. Так, сотрудники кафедры активно участвовали в обсуждении и доработке проектов Лесного, Водного и Земельного кодексов, Законов об особо охраняемых природных территориях, охране озера Байкал, охоте, любительском рыболовстве, работали в экспертных советах по проектам транспортных магистралей, мостовых переходов, нефтедобывающих комплексов, тепловых и атомных электростанций и др. В качестве членов экспертных советов экологических экспертиз крупных проектов при Минприроды РФ неоднократно привлекались профессора Е.И. Голубева и А.В. Евсеев, доцент Д.Д. Бадюков, в.н.с. Л.К. Казаков и др. В настоящее время на кафедре ведется подготовка аспирантов по научным специальностям: «25.00.36 – геоэкология» (географические науки), «25.00.24 – экономическая, социальная, политическая и рекреационная география» (географические науки). Обучение проводится на бюджетной основе или по контракту. Обычно на кафедре одновременно обучается от 8 до 16 аспирантов разных лет и форм обучения. Кафедра также принимает для подготовки докторантов, соискателей и стажеров.

Профессор А.В. Евсеев (в центре) и первые аспиранты кафедры РПП - Михаэль Цирдт (ныне - профессор Университета Мартина Лютера в Галле, Германия) и Михаил Слипенчук (ныне - профессор МГУ имени М.В. Ломоносова) Примеры подготовленных на кафедре и защищенных диссертационных работ Кандидатские диссертации

Докторские диссертации

Практики:УЧЕБНАЯ ПРАКТИКАВажным элементом профессиональной подготовки специалистов в области природопользования и экологии являются учебные и производственные практики. Учебная практика II курса Цель: показать студентам региональные особенности природопользования, сложившегося в различных природных, социально-этнических и экономических условиях, научить методам полевых географических исследований, комплексного изучения и картографирования природопользования. Продолжительность практики, включая подготовительные камеральные работы в Москве, составляет 8 недель. Практика проводится с 2002 года проводится в три этапа. Первый этап. Учебно-научная база Географического факультета МГУ «Красновидово» на Можайском водохранилище (Московская область)

Руководитель практики – доцент Д.Д.Бадюков.

Во время практики студенты:

Второй этап. Черноморский филиал МГУ в Севастополе и территория Байдарского ландшафтного заказника (Юго-западный Крым).

Руководитель практики – доцент Т.А.Воробьева.

В ходе практики студенты:

Третий этап. Хибинская учебно-научная база МГУ (Кировск, Мурманская область).

Руководитель практики – профессор А.В. Евсеев.

В ходе практики студенты:

Производственные практики III и IV курсов Практики студенты проходят в различных научных, государственных, учебных, коммерческих учреждениях и производственных организациях, занимающихся вопросами освоения природных ресурсов, охраны природы, созданием стратегических планов развития, управлением природопользования на региональном и локальном уровне, осуществлением мониторинга за состоянием окружающей среды, ландшафтным планированием.

География районов практики очень разнообразна и охватывает практически всю территорию страны с севера на юг и с запада на восток. Это северные, южные и центральные регионы европейской части России, Западная Сибирь, Алтайский край, Иркутская область, Республики Саха (Якутия) и Бурятия, Камчатка, о. Сахалин, Приморский край и др. Особенно часто местом практики служат заповедники, национальные и природные парки, территории нефтеразработок и добычи различных природных ископаемых, территории городов и рекреационные зоны. Практика на Байкале 2012 Летом 2012 года сотрудники и студенты кафедры работали на практике в комплексной научной экспедиции на озере Байкал. Первый этап экспедиции с 16 по 22 июля проходил на территории Северо-Байкальского района в окрестностях Холоднинского свинцово-цинкового месторождения. В ходе работы были отобраны пробы воды и донных отложений из штольневых стоков и реки Холодная, образцы растительности и почв. Их анализ поможет установить степень воздействия штольневых ручьев, содержащих повышенное содержание ряда химических элементов, на окружающую среду и непосредственно на экосистему самого Байкала. В курортной местности Хакусы в период с 22 июля по 7 августа проводились комплексные изыскания, направленные на изучение природных, социально-экономических, историко-культурных особенностей территории. Исследовалась ландшафтная структура территории, проводилась полевая оценка эстетической привлекательности ПТК и комфортности рекреационных угодий прибрежных экосистем. Также предварительно была оценена рекреационная дигрессия и устойчивость геосистем к рекреационным нагрузкам. Начата работа по разработке и проектированию терренкуров и экологических троп. С 8 по 16 августа экспедиция работала в Прибайкальском районе Бурятии, на территории строящейся особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань». Проводилось изучение природных особенностей территории для дальнейшей оценки экологической емкости природно-территориальных комплексов, исследовалась существующая инфраструктура и разрабатывались предварительные рекомендации по ее совершенствованию для увеличения рекреационного потенциала территории. Был собран материал об экологических проблемах озера Котокель. Проводились социологические исследования по вопросам перспектив развития рекреации. 17 августа экспедиционный отряд принял активное участие в Экологическом марафоне «Сохраним Байкал всем миром!», который был проведен в г. Улан-Удэ. 2013 С 6 по 16 июля на Байкале проходила производственная практика студентов III курса географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и Севастопольского филиала МГУ, организованная при поддержке Фонда содействия сохранению озера Байкал и Лимнологического института СО РАН. Руководители практики – профессор С.Н. Кириллов и доцент Д.Д. Бадюков. Практика проходила на научно-исследовательском судне «Академик В.А. Коптюг». Студенты побывали в местах залежей газогидратов (грязевой вулкан Большой) и нефтепроявлений (мыс Толстый), в Малом море и заливе Мухор (остров Ольхон), познакомились с лабораториями Лимнологического института в Иркутске. По всему маршруту исследований был произведен отбор проб воды, микроорганизмов и донных отложений для их последующего лабораторного анализа. Студенты получили навыки работы с пробоотборниками, датчиками, кернами донных отложений, провели ряд самостоятельных лабораторных работ (в т.ч. микробиологический и химический анализы проб, анализ содержания углеводородокисляющих микроорганизмов, определение pH, Eh, литологическое описание, подготовка смерд-слайдов и т.д.). В бухте Песчаной была проведена экологическая акция по очистке берега Байкала от мусора. Современное высшее образование все больше ориентируется на интенсивный обмен знаниями и достижениями с ведущими университетами мира. Кафедра РПП активно участвует в таком обмене. Развиваются научные связи с другими университетами: многие студенты кафедры прошли стажировки в университетах Великобритании, Финляндии, Нидерландов, Германии, Канады. Кафедра регулярно принимает на стажировку студентов из университетов Швеции, Германии, Франции, стран ближнего зарубежья. Среди зарубежных высших учебных заведений, с которыми активно взаимодействует кафедра:

Тесные научные контакты связывают кафедру РПП с крупнейшими международными организациями и фондами, в числе которых: Центр всемирного наследия ЮНЕСКО (охрана наследия, преподавание в сфере наследия, образование для устойчивого развития);

Европейская экономическая комиссия ООН (образование для устойчивого развития);

Международная организация национальных трастов и национальные трасты отдельных стран - Великобритании, США, Канады, Индии, Нидерландов, Ирландии (управление наследием);

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и его национальные организации в Нидерландах, Норвегии, Германии, Финляндии, Швеции и других странах (комплексные исследования в Арктике);

Европейский деловой конгресс и его комиссия «Экология и здравоохранение»;

Европейское общество культуры и Фонд Ромуальдо Дель Бьянко (охрана исторического наследия);

Служба национальных парков США (управление природным и культурным наследием);

Шведское агентство по окружающей среде (образование для устойчивого развития).

Результаты сотрудничества сотрудников кафедры с международными организациями, зарубежными научными центрами и структурами управления в сфере природопользования представлены в многочисленных публикациях на русском и иностранных языках. Другим важным результатом международного сотрудничества стала деятельность по переводу на русский язык и популяризации мировых и зарубежных достижений в сфере экологической политики, охраны и использования природного и культурного наследия. Кафедра РПП принимает непосредственное участие в создании учебных планов и подготовке студентов в Черноморском и Казахстанском филиалах МГУ, а также в Международном центре МГУ имени М.В.Ломоносова в Женеве (Centre International de l’Universite de Moscou Lomonosov - МЦЛ). Преподаватели и научные сотрудники кафедры работают в ГАКе и ГЭКе всех филиалов, участвуют в организации и проведении студенческих конференций «Ломоносов», читают публичные лекции в Евразийском университете имени Л.Н.Гумилева (Астана), в государственном университете г. Караганды и др. Черноморский филиал МГУ (Севастополь) На кафедре РПП сегодня работает 36 специалистов в области охраны природы и природопользования. Коллектив кафедры, в том числе, включает учебные и научные штаты трех лабораторий: общей физической географии, мониторинга водных экосистем, землепользования. Среди сотрудников кафедры - выпускники географического, биологического, химического и физического факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова, других ведущих ВУЗов страны. В их числе: профессора М.В. Слипенчук (зав. кафедрой), Е.И. Голубева, С.Н. Кириллов и Ю.Л. Мазуров, доценты Т.А. Воробьева, Т.Ю. Зенгина и А.А. Пакина, преподаватель А.Г. Горецкая, ведущие научные сотрудники Г.Д. Мухин, старшие научные сотрудники И.Л. Марголина, Н.Б. Седова, научные сотрудники Е.В. Глухова, И.Ю. Калюжная, В.А.Топорина, а также 12 инженеров и техников. Уважаемые коллеги!

Важной составляющей научной деятельности научной деятельности кафедры РПП является участие в конференциях, форумах, семинарах, выступления с публичными лекциями по актуальным проблемам природопользования. Ведущие сотрудники кафедры выступают с докладами на крупнейших научных форумах, проходящих как в России, так и за рубежом. Среди них: конференции и семинары ЮНЕСКО, Арктической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF), Арктического форума РГО, Международной организации национальных трастов, Контактного форума Баренц-региона, сети арктических университетов, Международного союза охраны природы (МСОП), Программы арктического мониторинга и оценки (АМАП), Конференций в рамках полярного года (IPY), Европейского делового конгресса (ЕДК), конференции по устойчивому развитию, теории и практике применения ГИС, проблемам экологического образования и др. Сотрудники кафедры читают публичные лекции по актуальным экологическим проблемам, географии исторического наследия стран мира (в Московском Доме Ученых), актуальным вопросам экологической политики и исторического наследия (в зарубежных филиалах МГУ). За время существования кафедры ее сотрудниками опубликовано большое количество монографий, учебных пособий, статей в ведущих научных сборниках и журналах. Среди них: Спектр научных исследований, проводимых на кафедре РПП, чрезвычайно широк. Об этом можно судить по перечню избранных завершенных и текущих научных работ, ведущихся сотрудниками кафедры:

Наиболее актуальные и перспективные исследования, развиваемые на кафедре, можно сгруппировать по следующим тематическим направлениям: Географические подходы к оптимизации землепользования

Геоэкологические исследования

Ландшафтно-экологическое обоснование, экологическая оценка, экспертиза и аудит

Эколого-экономическая и социокультурная оптимизация природопользования

В августе 2013 года кафедра РПП получила грант Российского фонда фундаментальных исследований и Русского географического общества «Оценка экологического состояния рекреационных зон Республики Бурятия» под руководством заведующего кафедрой, д.э.н. Михаила Викторовича Слипенчука (проект № 13-05-41248-РГО_а). Основное научное направление на 2016-2020 годы: «Теория и практика рационального природопользования для устойчивого развития территорий». В рамках научного направления созданы рабочие группы:

На кафедре функционируют 3 лаборатории:

В настоящее время на кафедре ведется работа над двумя грантами РФФИ:

Участие в многочисленных конференциях различного уровня, диссертационных и научно-технических советах, членство в различных общественных организациях, в том числе РГО, публикация научных статей в российских и международных журналах. Подготовка специалистов на кафедре РПП включает изучение истории природопользования, видов, форм и структуры современного природопользования, социально-экономических аспектов развития регионов и отраслей производства, экспертизы, менеджмента и аудита в природопользовании, роли ГИС-технологий в управлении природопользованием, возможностей оптимизации природопользования для целей устойчивого развития и многое другое. Большое число часов отведено дисциплинам, непосредственно связанным с практикой природопользования: космическим и картографическим методам в рациональном природопользовании, методам обработки экологической информации, региональным проблемам природопользования и устойчивого развития. В то же время важной частью подготовки остается преподавание социально ориентированных дисциплин. Практическое изучение проблем природопользования на региональном уровне реализуется за счет рассмотрения конкретных вопросов и примеров из практики. При решении задач оптимизации и управления в природопользовании активно используются информационные технологии. В образовательный процесс внедряются новые образовательные технологии: деловые игры по проектированию моделей развития регионов и отраслей производства, составлению менеджмент-планов, рассмотрению экологических последствий разных видов природопользования и т.п. Специалисты кафедры разработали и преподают оригинальные учебные курсы: «Экономика природопользования», «Управление природопользованием», «Природное и культурное наследие», «Географические основы управления», «Географические основы устойчивого развития» и др. Программа бакалавриата «Экология и природопользование» реализуется на географическом факультете по государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования. Выпускник программы получает квалификацию «эколог-природопользователь» (специализация «экологическая экспертиза»). На кафедре РПП сформирован оригинальный учебный план, структура которого отражает комплексность, междисциплинарность и многоплановость проблем природопользования. План включает в себя следующие учебные курсы: Природопользование

Методы исследований в экологии и природопользовании

Картографические и дистанционные методы в природопользовании

Социально-экономические аспекты природопользования

Природные и антропогенные изменения географической среды

Экология и охрана природы

Основная и дополнительная литература

Обучение на кафедре РПП предполагает возможность продолжения обучения по программе «интегрированного магистра». Успешно освоив программу обучения магистра «Оптимизация природопользования в регионах России» и защитив магистерскую диссертацию, выпускники получают квалификацию «Магистр экологии и природопользования». В план обучения магистра входят следующие учебные курсы: Профессиональные дисциплины

История и методология природопользования

Планирование и проектирование в природопользовании

Экологическая политика и управление природопользованием

Компьютерные технологии в экологии и природопользовании

Современные проблемы экологии и природопользования

Для поощрения лучших студентов, принимающих активное участие в научной и общественной жизни, была утверждена стипендия имени профессора М.В.Муратовой, которая более 20 лет работала на кафедре РПП географического факультета МГУ. Фонд был учрежден в 2001 г. сыном М.В. Муратовой. Головной офис фонда расположен в Великобритании. Ежегодно специальная конкурсная комиссия, в которую входят ведущие преподаватели кафедры, номинирует лучших студентов для получения стипендии. За время существования фонда стипендию получили 44 студента. С 2012 года кафедрой утверждена номинация «Лучший студент кафедры РПП», которая присуждается студентам с III курса бакалавриата по II курс магистратуры по результатам учебной, научной и общественной работы в течение учебного года. В 1989 году по инициативе академика РАН В.Е.Соколова был создан Учебно-научный Центр МГУ по переподготовке и повышению квалификации кадров в области экологии, рационального природопользования и охраны природы (Экоцентр). Первым руководителем Географического отделения Экоцентра являлась профессор кафедры РПП М.В. Муратова. В Географическом отделении Экоцентра прошли профессиональную переподготовку и получили дипломы экологов и экологов-экспертов свыше трехсот сотрудников Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ, Государственного комитета РФ по охране окружающей среды, руководители региональных служб и комитетов по охране окружающей среды. С 2001 года Географическое отделение Экоцентра начало реализовывать свои образовательные программы в системе дополнительного образования факультета. Сегодня профессор кафедры РПП Е.И. Голубева руководит несколькими программами дополнительного образования, которые реализуются в очной и дистанционной формах: Программа профессиональной переподготовки «Экология и рациональное природопользованиие» обеспечивает получение профессиональных навыков в организационной, управленческой, научной и производственной деятельности в области природопользования и экологии. При этом возможна специализация по трем направлениям: «Природопользование и охрана окружающей среды», «Экология жилища и офиса», «Экологический менеджмент и аудит». Программа профессиональной переподготовки «Эстетика и дизайн ландшафта» предполагает изучение истории и традиций ландшафтного искусства и архитектуры, экологии, эстетики и психологии восприятия архитектуры и ландшафтов, проблемы природных и культурных ландшафтов, методов ландшафтного планирования и проектирования, основ маркетинга и менеджмента в ландшафтном проектировании и др. Программа «Современные проблемы экологии» создана в рамках проекта «МГУ – школе» и предназначена для учителей средних школ и средних специальных учебных заведений. Программа направлена на помощь преподавателям в популяризации экологии, устойчивого развития и ранней профессиональной ориентации учащихся, освоении современных методик преподавания знаний по экологии. Кафедра РПП на регулярной основе участвует в международных научно-исследовательских программах, проектах и экспедициях. Так, в 1993-2010 гг. ее сотрудники и студенты принимали участие в Международном проекте совместно с кафедрой картографии и институтом полярных исследований им. Р. Скотта (Кембриджский университет) по изучению состояния окружающей среды в районах Арктики с использованием космических снимков. В экспедициях, организованных в рамках проекта, изучались последствия антропогенного воздействия на природные комплексы на Кольском полуострове, в районе г. Норильска, на Таймыре, в горах Путорана, на севере Норвегии. Среди других крупных международных проектов следует выделить:

Сотрудники кафедры в экспедиции в районе г. Норильска. 90-е годы В 1998 г. при непосредственном участии сотрудников кафедры был подготовлен и проведен международный симпозиум памяти Виллема Баренца «Охрана природы Арктики», ставший одним из крупнейших научных мероприятий по арктической проблематике в современной России. С 2011 года кафедра участвует в Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога». Кафедра РПП принимает систематическое участие в конференциях Международной организации национальных трастов (с 1995 года), конференциях по охране наследия, проблематике образования для устойчивого развития. Также, начиная с 2011 года, сотрудники кафедры являются участниками мероприятий, проводимых комиссией «Экология и здравоохранение» Европейского делового конгресса. При поддержке кафедры на биологическом факультете МГУ ежегодно проводится Международная конференция "Экосистемы, организмы, инновации". Заведующий кафедрой, профессор М.В. Слипенчук на постоянной основе принимает участие в международных конференциях и симпозиумах, посвященных проблемам сохранения Арктики и озера Байкал.

Профессор М.В. Слипенчук выступает на Международной научной конференции "Байкал - всемирное сокровище". Париж, штаб-квартира ЮНЕСКО, 2012 Кафедра в кооперации с коллегами из Российской академии государственной службы при Президенте РФ участвует в многолетнем российско-шведском сотрудничестве по организации практических тренингов преподавателей и специалистов сферы управления по проблематике устойчивого развития. В 2009-2012 гг. было проведено несколько таких семинаров в Москве, а также во Владимире и Воронеже. Сотрудники кафедры проходили стажировки в структурах системы ООН, Всемирного банка, Государственного департамента США, в университетах Великобритании, Венгрии, Германии, Нидерландов, Финляндии и других стран. В свою очередь, кафедра принимала на стажировки преподавателей из стран СНГ, Нидерландов, студентов из Нидерландов, Франции, Швеции, Германии, Китая. Одним из самых ярких событий в жизни кафедры является участие студентов в научных экспедициях, проходящих в дни зимних студенческих каникул (НСО кафедры), а также в летний полевой сезон. Цели экспедиций всегда отражают основные направления деятельности кафедры и имеют прикладное значение. Студенты занимаются вопросами, связанными с природопользованием в исследуемом регионе, с оценкой антропогенного воздействия на окружающую среду и рекреационного потенциала территории, а также с повышением уровня экологического образования населения и социологическими исследованиями. Большое значение в научном плане имели многолетние работы на территории воздействия на окружающую среду Мончегорского и Норильского металлургических комбинатов. В коллективе под руководством А.П. Капицы работали студенты, магистры и аспиранты кафедры. Были получены результаты по использованию космических снимков в оценке антропогенного воздействия. В 1996 году под патронажем Государственной Думы РФ студенты и сотрудники кафедры в течение 6 месяцев работали по маршруту следования марафона «Семипалатинск – Челябинск – Чернобыль». На вездеходе «Урал» была организована передвижная мобильная лаборатория по оценке качества окружающей среды. Проводился комплекс мероприятий по привлечению внимания общественности к экологическим проблемам. В 2009-2011 годах студенты кафедры принимали участие в проекте по исследованиям Кроноцкого заповедника на Камчатке. Проведенные исследования позволили оценить устойчивость природной системы Долины Гейзеров к рекреационным нагрузкам. Зимние экспедиции НСО кафедры РПП за последние годы 2001 - Ленинградская область (г. Луга) Цели экспедиции:

Итоги экспедиции:

2002 – 2005 – Крымский полуостров В ходе экспедиций проводились пешие маршруты по горному Крыму, а также исследования акватории на катерах Черноморского флота РФ. Цели экспедиций:

Итоги экспедиций:

2006-2010 – Кольский полуостров Экспедиции проходили в Хибинском и Ловозерском горных массивах, на территории возвышенностей Федоровы и Панские тундры, а также в среднем течении реки Поной. Цели экспедиций:

Итоги экспедиций:

Результаты исследований были использованы Кировской районной администрацией при разработке туристических программ и проектов, а также Советом саамских общин для создания территорий традиционного природопользования и особо охраняемых природных территорий. 2011 – Республика Башкортостан Цели экспедиции:

Итоги экспедиции;

2012 – Республика Бурятия Экспедиция побывала на Озерном полиметаллическом месторождении и в строящейся Особой экономической зоне туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань». Цели экспедиции:

Итоги экспедиции:

2013 – Республика Бурятия Экспедиция работала в Прибайкальском районе республики. Цели экспедиции:

Итоги экспедиции:

Студенты кафедры активно участвуют в научных конференциях и проектах, как в России, так и за рубежом. Наиболее значимым событием является проведение традиционной ежегодной конференции «Ломоносов», где докладываются и участвуют в конкурсе наиболее интересные научные студенческие работы, а также результаты проведенных НСО. Много лет студенты кафедры принимают участие в работе ежегодной конференции «Экосистемы, организмы, инновации», а с 2009 года – в межвузовской конференции по итогам учебных практик (секция «Экология»). Среди зарубежных конференций наиболее интересными являются молодежные BIB-конференции (Вorn in Born), в которых ежегодно принимает участие более 100 человек из различных стран Европы. В 2000 году BIB-конференция под девизом "Our common European's heritage" («Наше общее Европейское наследие») была организована студентами кафедры РПП и проводилась в МГУ. Также студенты и аспиранты кафедры с 2000 года принимают активное участие в мероприятиях Международной Молодежной Экологической Организации (Youth and Environmental Europe), активно участвуя в различных конференциях и семинарах, организуемых в странах Европы и СНГ. Так, в 2010 году студенты кафедры представляли Россию на Международном молодежном форуме «Youth and Water» («Молодежь и Вода»), который проводился в г. Степанаване (Армения). Тематика курсовых и дипломных работ отражает основные направления, развиваемые на кафедре:

В последнее десятилетие наметилось еще одно направление студенческих работ по актуальным вопросам, связанным с сохранением природного и культурного наследия, ландшафтно-экологическим планированием, туризмом, эстетикой и дизайном ландшафта. «География» выпускных работ также широка: она включает как Россию, так и ближнее (Казахстан, Украина) и дальнее зарубежье – от стран Европы до Американского континента. Ниже приведены темы некоторых курсовых и дипломных работ, отражающие направления кафедральных исследований:

Большое внимание созданию программы обучения в Черноморском филиале, основанному в 1999 году, уделял А.П. Капица, который неоднократно приезжал в Севастополь на встречи с командованием Черноморского флота России и лекциями для первого набора студентов. И сегодня преподаватели кафедры – профессора Е.И. Голубева, Ю.Л. Мазуров, А.В. Евсеев, доцент Д.Д. Бадюков - регулярно читают лекции студентам филиала. На V курсе студенты приезжают из Севастополя в Москву и занимаются совместно со студентами кафедры РПП. Также студенты II курса кафедры геоэкологии и природопользования Черноморского филиала проходят учебную практику вместе со студентами кафедры РПП в Крыму и в Хибинах. Кафедра организовала аналитическую работу лабораторного корпуса Черноморского филиала, где на самом современном оборудовании проводятся практические занятия и обрабатываются полевые материалы, используемые студентами в научной работе при написании курсовых и дипломных работ. Руководил оборудованием лаборатории в.н.с. кафедры РПП А.В. Краснушкин. В Казахстанском филиале обучение по подготовке бакалавров по направлению «Экология и природопользование» стартовало в 2006 году. Преподаватели и научные сотрудники кафедры - профессора Е.И. Голубева, Ю.Л. Мазуров, А.В. Евсеев, доценты Д.Д. Бадюков, Т.А. Воробьева, Т.Ю. Зенгина, с.н.с. А.А. Пакина - читают лекции и проводят семинарские занятия по базовым и специальным дисциплинам, ведут учебные и производственные практики. Многие студенты выбирают руководителями своих курсовых и дипломных работ сотрудников кафедры. На IV курсе студенты приезжают из Астаны на факультет, где на протяжении всего учебного года изучают общие профессиональные и специальные дисциплины при самом активном участии сотрудников кафедры. В 2005 г. Географический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова открыл на базе МЦЛ в Женеве междисциплинарную международную образовательную программу «Управление природными ресурсами и право». С 2012 года программа называется «Экология, экономика и право». Студенты имеют возможность получения дипломов бакалавров, специалистов и магистров. Лекционные курсы, семинары и руководство научными работами студентов в МЦЛ от кафедры РПП осуществляют профессора Е.И. Голубева и Ю.Л. Мазуров. В 2011 году Е.И. Голубева проводила учебную практику по территориальной дифференциации городского пространства, экологическим проблемам городов и особенностям структуры природопользования на примере городов Европы. На старших курсах студенты приезжают в Москву и 2 семестра учатся вместе со своими однокурсниками на географическом факультете. студента кафедры рационального природопользования географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Я, студент географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, вступая в ряды профессионального содружества кафедры рационального природопользования, торжественно обещаю: - приложить все свои силы и способности к делу познания законов природы и общества, активно и творчески учиться в университете и за его пределами, учиться у моих учителей и у природы; - продолжать традиции отечественной и мировой географической науки в интересах охраны родной природы и планеты в целом; - сохранять и преумножать духовное наследие Ломоносова, Докучаева, Вернадского и других наших великих предков – ученых и патриотов своей родины: - нести свет географической и экологической культуры в массы, всемерно бороться с проявлениями невежества, безответственности и равнодушия к природе; - в течение всей моей жизни заботиться о своей кафедре, своем факультете и университете как о животворных источниках знаний, душевных сил и человеческой добродетели. Сознательно выбирая тернистый путь борьбы за экологически светлое будущее своей страны и цивилизации в целом, я полностью осознаю свою ответственность перед современниками и будущими поколениями людей. Как бы ни сложилась моя судьба, чем бы я ни занимался в жизни, свою гражданскую миссию, свой человеческий долг перед обществом я буду видеть в использовании своих профессиональных знаний на благо природы как нашего общего дома, творческой мастерской и духовной обители на все времена.

В день летнего солнцестояния, 21-го июня с.г. состоялся выезд кафедры РПП в наше легендарное Сатино для встречи со студентами, окончившими 1-ый курс географического факультета и в свободное от практики времени выбирающими кафедру для дальнейшего обучения. В традиционном выезде участвовала команда сотрудников кафедры (9 человек) под руководством профессора М.В. Слипенчука. На встречу, начавшуюся ровно в 20.00 в конференц-зале лабораторного корпуса, пришло порядка полусотни студентов, что явно больше того числа, которое может быть принято на кафедру по результатам предстоящего отбора, который уже не за горами. Встреча началась с общего представления кафедры, сделанного её заведующим, а в прошлом – одним из первых её выпускников. Далее выступили проф. Ю.Л. Мазуров, зам. зав. кафедрой по учебной работе Е.Л. Воробьевская, преп. М.Н. Цымбал и с.н.с. Н.Б. Седова. Они рассказали об особенностях учебного процесса на кафедре, о специфике курсовых и выпускных работ, о научной работе студентов и о кафедральном НСО, об учебных и производственных практиках, о международных связях кафедры, о местах работы выпускников кафедры. Выступления преподавателей и сотрудников сопровождались показом презентаций и видеороликов. В завершение встречи выступили наши студенты: выпускник бакалавриата «краснодипломник» Роман Лужков («без пяти минут» магистрант кафедры) и студентка 4-го курса Светлана Феклистова, также предельно позитивно зарекомендовавшая себя как в учебной, так и в научной работе. Понятно, что студентов больше всего волновали вопросы поступления на кафедру. Но не только, они спрашивали и о многих других сторонах жизни кафедры и о сущности проблематики природопользования. Самым интересным, пожалуй, оказался вопрос одного из студентов проф. Слипенчуку о сути и смысле феномена управления природопользованием. В целом же, у сотрудников кафедры осталось весьма позитивное впечатление об аудитории собравшихся студентов. А сами студенты наверняка обогатили свои представления о кафедре РПП новыми знаниями и более глубоким пониманием её миссии в науке и практике взаимодействия природы и общества. Завершая встречу, проф. М.В. Слипенчук пожелал студентам правильных решений в выборе «своей» кафедры, отметив при этом, что в любом случае главное решение в их профессиональной жизни уже принято: они уже географы, на любой из кафедр нашего замечательного факультета! В выезде группы принимали участие также сотрудники кафедры К.А. Чавель (в приложении её фото с этой встречи) и А. Устьянцев, активно содействовавшие тому, чтобы состоявшаяся встреча, как и всегда в подобных случаях, прошла конструктивно и организованно. И все же крайне любопытно, что на сей раз она состоялась именно в тот день, когда в Северном полушарии Земли сконцентрировано наибольшее количество светлых и добрых сил, в самый «сильный» день лета, день, в который у наших предков было принято загадывать самые сокровенные желания… Соб. инф. |

Актуальная информация

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ (НИРС)

Присяга студента кафедры РПП Положение о кураторстве на кафедре РПП (проект) Шаблоны для создания презентаций на кафедре РПП Производственные практики студентов и магистрантов кафедры РПП в 2016 году Международное сотрудничество кафедры РПП в 2016 году Буклет кафедры Доска объявленийНовые издания

Рациональное природопользование: традиции и инновации: Материалы III Международной конференции / Отв. ред. д-р экон. наук, проф. М.В. Слипенчук

М.: Издательство «Наука», 2022 М.: Издательство «Наука», 2022

М.: Географический ф-т МГУ, 2016 М.: Географический ф-т МГУ, 2016

М., Географический ф-т МГУ, 2014Систематизация и типологическая классификация природопользования. Методологический семинар. Выпуск 1 М., Географический ф-т МГУ, 2014Систематизация и типологическая классификация природопользования. Методологический семинар. Выпуск 1 М., Географический ф-т МГУ, 2015МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ М., Географический ф-т МГУ, 2015МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ М., Географический ф-т МГУ, 2015Environmental Risks for Socioeconomic Development. Proceedings of the 3rd Russian-Japanese (2nd ST EPS ) Collaboration Seminarfor Sustainable Environment М., Географический ф-т МГУ, 2015Environmental Risks for Socioeconomic Development. Proceedings of the 3rd Russian-Japanese (2nd ST EPS ) Collaboration Seminarfor Sustainable Environment MSU Publishers, 2018 MSU Publishers, 2018

Текущие проекты |